-

ウェーブガイドを使ったデスクトップ小型2wayスピーカーの製作 - 過去記事一覧

- ユニットの検討とウーファーのT/Sパラメータの測定

- パッシブラジエータ型のエンクロージャーの設計

- エンクロージャーの組み立て

- Near Field測定とパッシブラジエータの調整

- Far Field測定とクロスオーバー周波数の検討

- クロスオーバーネットワークの設計

- ネットワークボードの作製

- エンクロージャーの塗装とネットワークの組み込み

- 最終測定と試聴

- 実測値とのズレの原因を調査

- エンクロージャーの補強

前回の記事では、完成当初から気になっていたエンクロージャーの箱鳴りの対策を行いました。今回はクロスオーバーネットワークの改良を行い、実測値とのズレの修正やウーファーとツィーターの位相でズレがあった部分を合わせます。

スピーカーユニットのインピーダンスを測定し直し

この作品を製作した当時はインピーダンス測定にパワーアンプを経由した方法で行っていました。ただこのやり方では自作のパワーアンプの出力抵抗のせいか0.数Ω程度の誤差が出てしまうようです。

そのため最近はオーディオインターフェースのヘッドホン出力を利用した方法に変更して行っています。

クロスオーバーネットワークの正確なシミュレーションには正確な測定結果が必要ですので、エンクロージャーに収めたユニットのインピーダンスは測り直しました。

クロスオーバーネットワーク回路を設計し直し

もともと用いていたユニットのインピーダンスは誤差が入っており、上記の測定の結果とは最適なネットワークが変わってくるので定数を中心に回路を修正しました。

変更内容を説明します。

ハイパスフィルター(HPF)側の変更

ツィーターであるDayton Audio ND25FW-4と接続しているHPFのネットワークでは、以前の記事で述べたように高域のインピーダンスがシミュレーションと実測値で乖離する問題がありました。

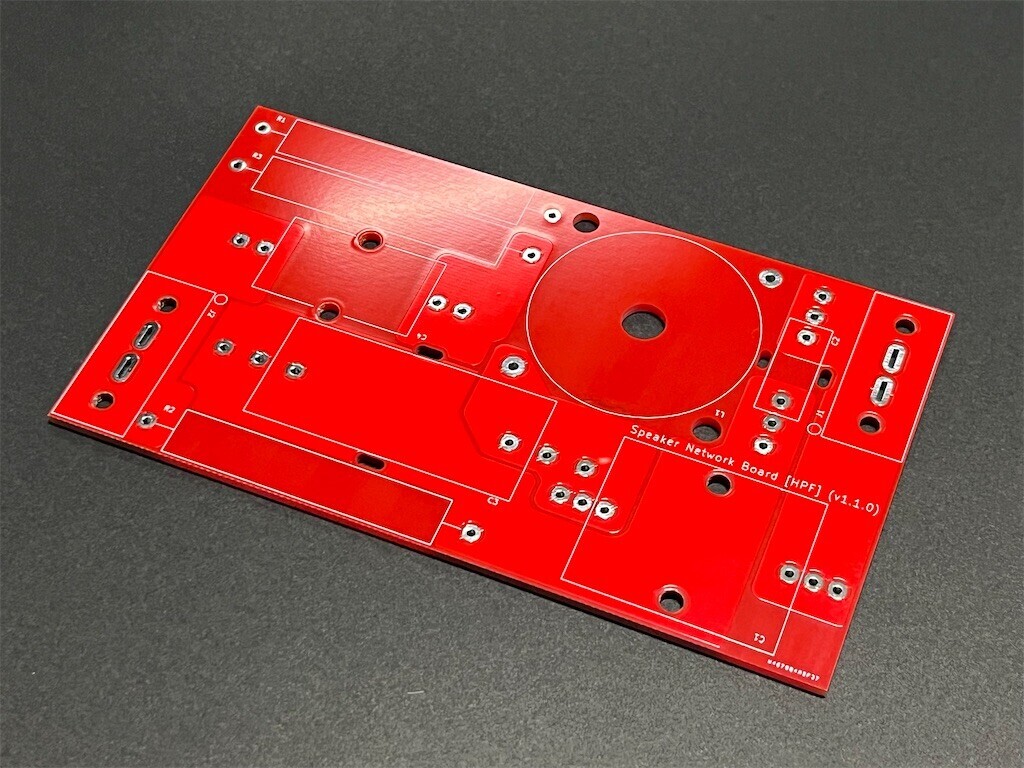

この原因は基板パターンの引き回しの問題ではないかという仮説があります。そこでループとなるような引き回しをできる限り最小化した基板パターンを引き直してみました。できあがった基板が以下です。

今回の基板製作はPCBWayさんにスポンサーしていただきました。ありがとうございます。

PCBWayさんのPCB製造サービスは板厚が3.2mmまで対応しており、重厚なネットワークボードを作る際にも頑丈な基板を製作できるのが良いところです。他のPCB製造サービスではそこまでの厚みの基板を製造してくれるサービスはなかなかありません。

今回は重量のある大きなコイルを載せるような基板ではないため以前と同じ2.4mm厚にしましたが、ウーファーのネットワークボードを製作するなら3.2mm厚も検討します。

また銅箔厚さも1oz〜13ozの間で見積もり可能でウーファー側のネットワークのようなパターン抵抗を気にするようなところでも使いやすいのも良い点です。今回はツィーター側のボードなので以前と同じ2ozで製造していただきました。

部品を装着して組み上げたのが以下の基板です。

今回はコンデンサにJantzen AudioのStandard Z-Capを使用しました。HPF部分なので無誘導巻きのフィルムコンデンサの方が良いだろうということで採用です。その在庫があるもので組んだのでHPFの2段目のコンデンサが6.8uFから6.9uF(3.3uF + 3.6uF)へ変更となりました。

実際のところ、基板のパターンを引き直しただけでは実測値とシミュレーションの乖離は少し近づいた程度で大きな差は埋まりませんでした。そのため測定と部品の定数変更でシミュレーションに合わせていきました。

まずはコイルと直列に入っている抵抗の調整です。パターン抵抗のためかシミュレーションと比べて少し抵抗値が高くなっているようだったので、0.2Ω程度低いものに交換しました。

そして実測値とのズレの解消に一番効果があったのが、コイルの線径を細くしたことです。

もともとはパーツを流用して手持ちの17AWGのものを使用していましたが、LCRメータで測定すると測定周波数が高くなるにつれインダクタンスがあきらかに減少することがわかりました。そのため線径が細い20AWGのものに交換しました。

この部分は以下の記事を読んで気づいたところです。とても助かりました。

これで以前からの気掛かりであったHPF側のインピーダンスのズレは解消しました。

ローパスフィルター(LPF)側の変更

ウーファーWavecor WF120BD03と接続するLPFのネットワークには、素子の追加と定数を変更しました。

以前の回路では3kHz以降にツィーター側との位相のズレがありました。3kHzはちょうどクロスオーバー周波数ですので、そこからの位相がズレているのは気になるところです。

LPF1段目の抵抗と直列になっているコンデンサに並列となるコンデンサを追加したところ、位相のズレはほぼなくなりました。MJ誌の連載を読み直していたときに知った方法で、試しに採用してみたのが功を奏しました。

他の変更点はインピーダンスの再測定やコンデンサ追加による特性の変化に合わせた定数変更が主なところです。組み上げた基板の写真が以下です。

コイルについては以前の記事で述べたようにコアコイルを試してみました。1段目のコイルをJantzen AudioのP-Coreコイルに変更して試聴してみたのですが、少しピアノの音の解像度が下がったように感じました。以下の記事で書かれている中域の歪みのせいかもしれません。

そのため本作は空芯コイルのままで進めることにしました。どちらのコイルも15AWG, 14AWGと比較的太めの線材のものを使っています。

シミュレーション上の特性

最後に、改良後のクロスオーバーネットワークで得られるであろう特性のシミュレーション結果が以下です。軸上は15kHz付近のピークを除くとほぼフラットになっており、PIRも直線的に減衰しています。

群遅延がかなり高くなってしまっているのは気になるところで、パッシブラジエーターの重りの調整が必要かもしれません。最低インピーダンスが2.8Ω程度と低く、少しアンプには負荷がかかるかもです。

次回の記事

次はNear FieldとFar Field測定を行って測定結果を見ながら、パッシブラジエーターやネットワークの定数を少し調整していく予定です。