-

ウェーブガイドを使ったデスクトップ小型2wayスピーカーの製作 - 過去記事一覧

- ユニットの検討とウーファーのT/Sパラメータの測定

- パッシブラジエータ型のエンクロージャーの設計

- エンクロージャーの組み立て

- Near Field測定とパッシブラジエータの調整

- Far Field測定とクロスオーバー周波数の検討

- クロスオーバーネットワークの設計

- ネットワークボードの作製

- エンクロージャーの塗装とネットワークの組み込み

前回の記事で組み立てが終わりました。今回は最終的な特性を測定し試聴を行います。

仕様

- エンクロージャー形式: パッシブラジエータ型 - 容積: 4.5L - 使用ユニット - ウーファー: Wavecor WF120BD03 - ツィーター: Dayton Audio ND25FW-4 - パッシブラジエーター: Dayton Audio DS175-PR - クロスオーバー周波数:3kHz (LR4)

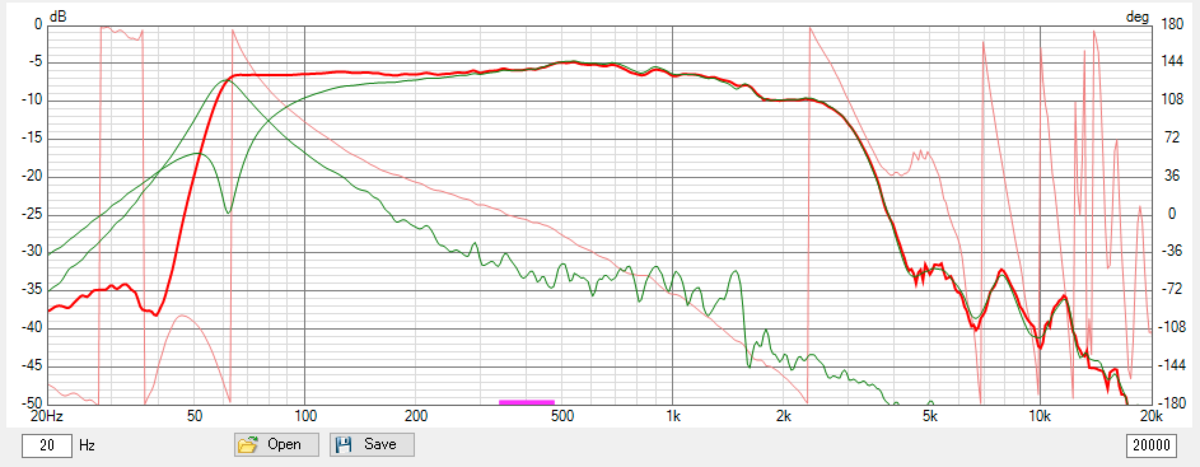

Near Field測定

ネットワークボードを組み込んだことでエンクロージャーの容積が多少減ることになるため、再度Near Field測定を行い低域がフラットに伸びているか確認します。

容積は減ったものの低域のフラットさには大きな影響はなく、以前に調整した状態で問題なさそうとわかりました。

Far Field測定

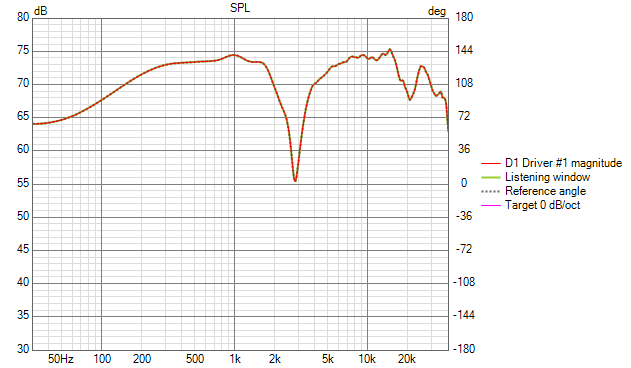

次にFar Field測定を行います。まずはツィーターとウーファーを逆相で接続してReverse Nullの確認を行い、それぞれのユニットの位相にズレがないか検証します。

シミュレーション通り20dBほどのディップができており、想定通りの挙動となっているようです。

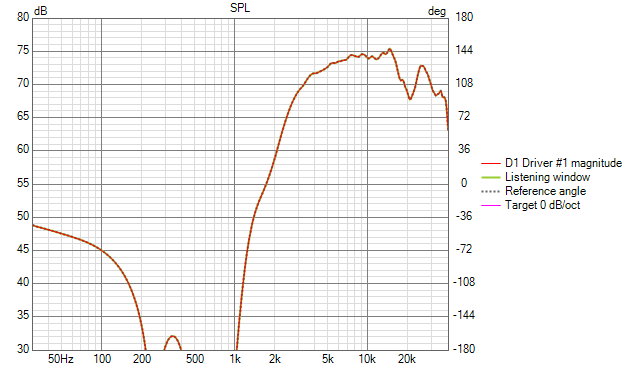

次にツィーター側の特性を測定します。シミュレーションとは異なり15kHzあたりにあったピークが小さくなっています。

シミュレーションで使った測定結果はツィーター軸上で測定したものですが、今回のものはデザインアクシスであるツィーターとウーファーの中点の延長線で測定した結果になります。その影響かもしれません。

ウーファー側も測定してみましょう。ツィーターとのクロスポイントに向かってきれいに減衰しており、高域のピークも潰せていることがわかります。

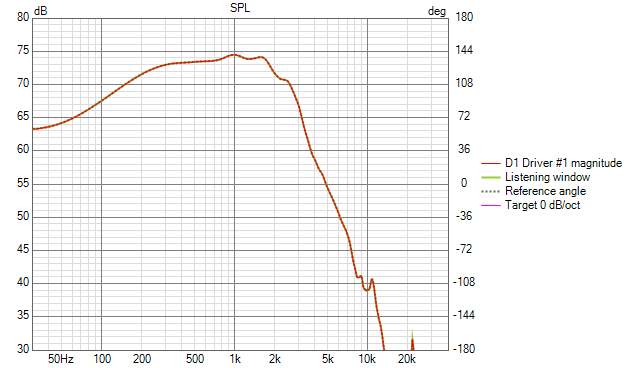

総合特性

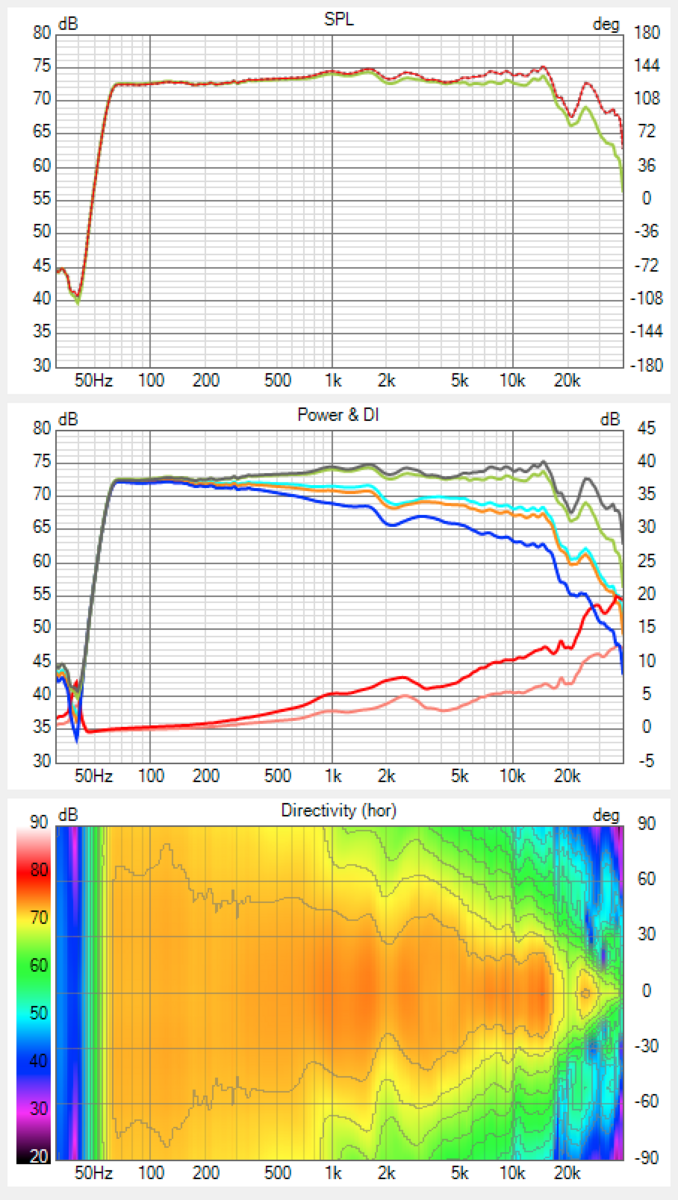

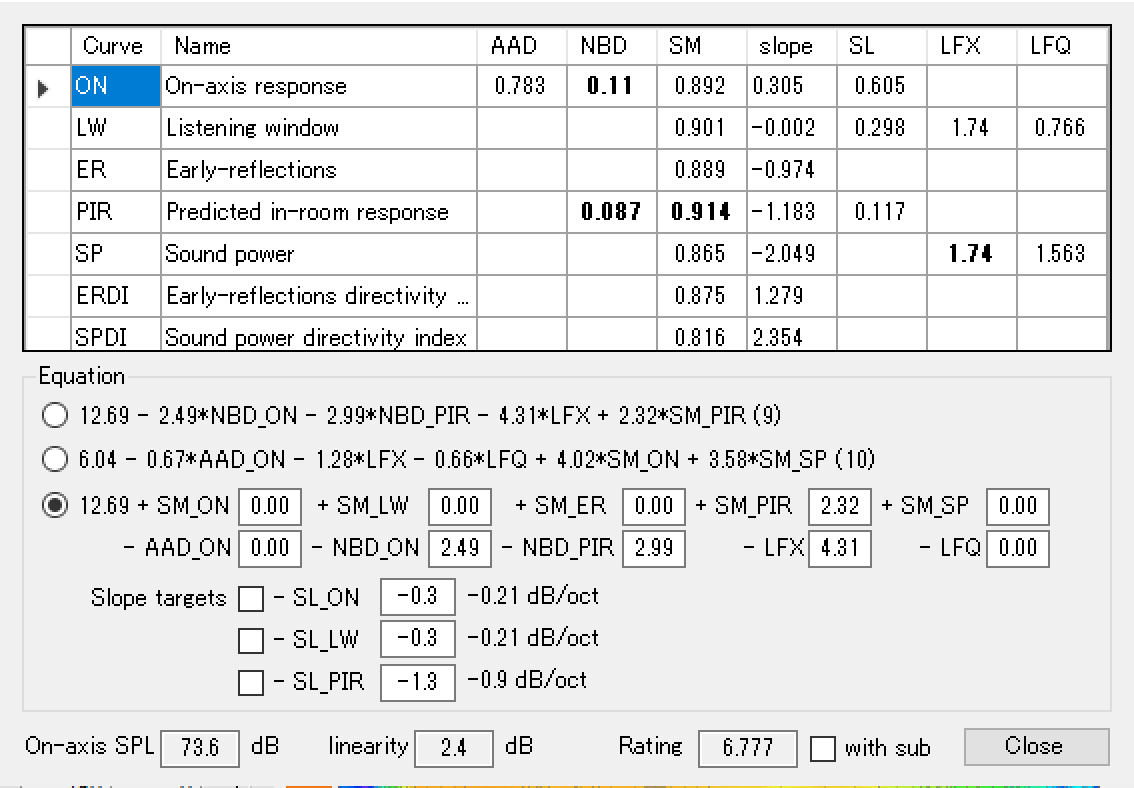

Near Field測定とFar Field測定の結果を合成して最終的な特性を出力します。

前回の記事でインピーダンス測定を行った際にツィーター側のネットワークのインピーダンスが少し低くなっていた問題がありました。その影響で軸上が2dBほどハイ上がりな特性にはなってしまっています。

一方、ListeningWindowでは非常にフラットな特性となっており、60Hz〜16kHzで±2dBのレンジにおさまっています。

PIRも2kHz〜2.5kHzあたりのディップを除くと高域に向かってきれいに下がっています。2kHz付近で指向性が乱れているようです。

推定PreferenceRatingも算出してみるとシミュレーションと比べて0.1〜0.2ほど下がっていました。

試聴

もう片チャンネルも組み立て終わったので試聴に入ります。

曲をいくつか聴いてみたところ、全体的に音のバランスが良く、中音域が特に優れていると感じました。

測定値では前作の方がレンジは広いはずですが、大きなピークやディップがないためか前作よりもレンジの広さを感じます。音の余韻の表現が美しく、この曲にはこんな音が入っていたのかと驚かされることがありました。

低域は最低音域までは出ないものの、量感やアタック感はちょうど良いです。ピアノの音を正確に表現していたのが印象的でした。

女性ボーカルは高いところまで伸びており、しっかり真ん中に定位します。一方で男性ボーカルはパッシブラジエータからの音漏れの影響でこもって聴こえるようです。

全体としては前作と同等か超えたレベルで、満足のいく仕上がりになったかと思います。

次回の記事

ツィーターのレベルは少し調整しても良いかもしれませんが、これで一区切りとなります。

実測値とのズレは気になったので、原因の調査を行います。