-

Wavecor & SEASのユニットで作るバスレフ型2wayスピーカー - 過去記事一覧

- 設計方針とユニットの選択

- エンクロージャーの設計

- エンクロージャーの組み立て

- Near Field測定とFar Field測定

- ツィーター変更とエンクロージャーの改善・塗装の仕上げ

- 測定データからポート長とクロスオーバー周波数の検討を行う

- VituixCADでクロスオーバーネットワークを設計する

前回の記事でクロスオーバーネットワークの回路と基板パターンの設計が終わりました。今回は届いた基板に部品を実装し、インピーダンス測定を行って正しく組み上がっているか検証します。

ネットワークボードの組み立て

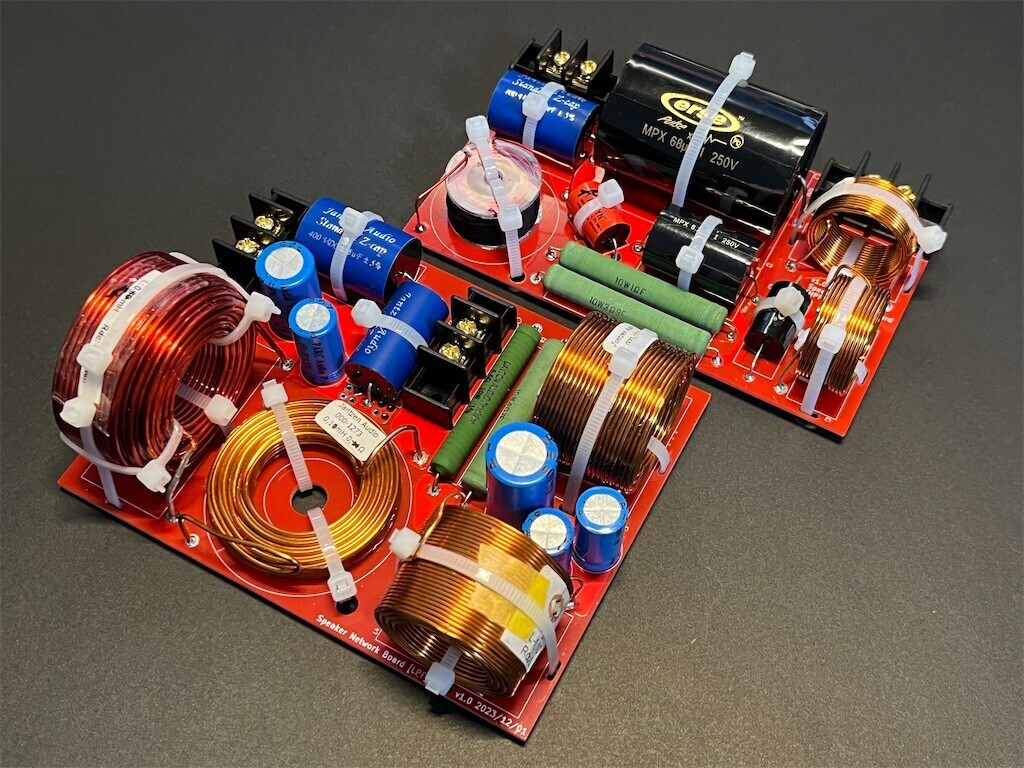

今回も基板はPCBWayさんに発注しました。届いた基板が以下です。

LPF側のボードはコイルが多く載ることから2.4mm厚で、HPF側は通常の1.6mm厚で発注しました。銅箔の厚みは両方とも2ozです。部品の色が映えるので、レジストの色は赤がしっくりきます。

製作は特に難しい部分はなく、回路図通りに部品をはんだ付けしていけば完成です。部品のフットプリントも正しくて特にミスはありませんでした。

LPF側は大容量のコンデンサが必要な部分が多くて電解コンデンサをメインに使っています。縦型でフットプリントが小さくて済むことと容量誤差が小さいことからParc Audioの電解コンデンサを採用しています。

HPF側はすべてフィルムコンデンサを採用しており、特に大容量なものが必要なところについてはサイズが比較的小型なERSE社のPulse Xを使いました。コイルについては高い周波数でもインダクタンスの低下が小さい線径が細いものを意図して使っています。

ボードの設置スペースとの兼ね合いで大きい部品を使うのが難しいことと部品点数が多いためこのグレードの部品でも結構な金額になってしまうため、音質面まで考えた部品選択はできていないのが現状です。

ただ今回は昔買ったコイルや抵抗を流用できたりしたので、少し節約して組み上げることができました。

インピーダンス測定で検証

組み上がったボードを組み込んでインピーダンス測定を行い、結果がVituixCADのシミュレーションと一致するかを確認します。一致すれば想定通りの動作になっているということです。

HPF側はシミュレーションとほぼ一致していることがわかります。25kHzの山が1Ωくらい小さいですが、これは部品の誤差等もあるので仕方ないかなと思います。一方でLPF側は実測値の方が2kHz以降で低い結果となっています。

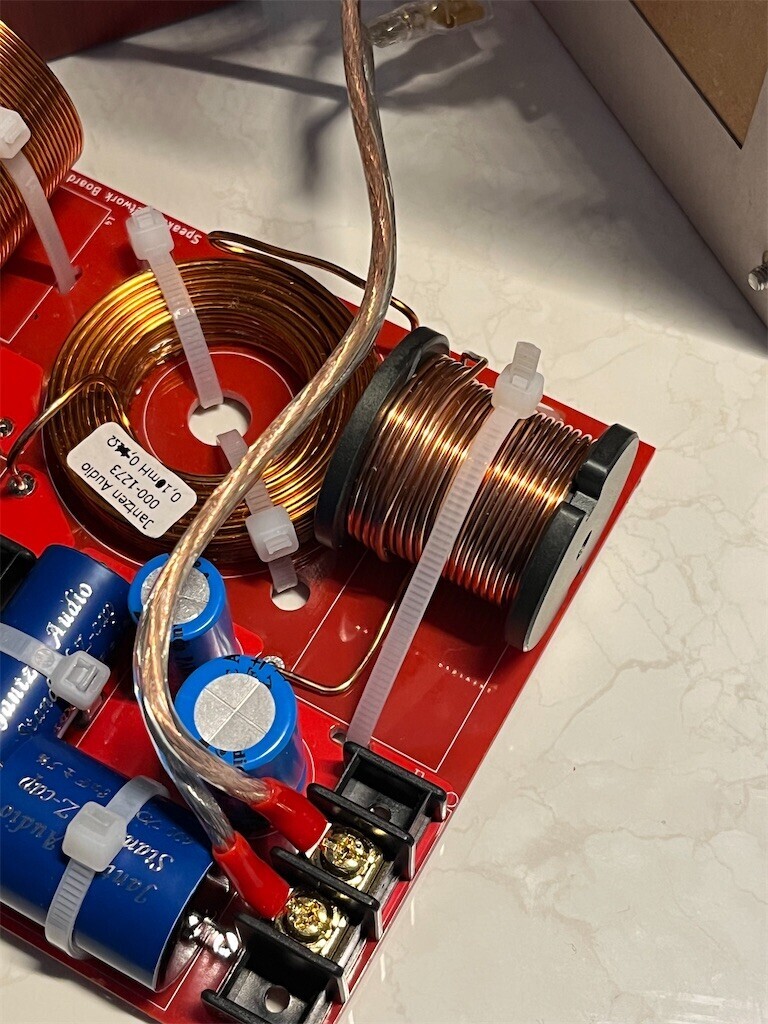

この症状には覚えがありました。前作でもあった線径の太い空芯コイルを使うと線間容量が大きくなってインピーダンスが低下してしまう問題です。

LPFの1段目のコイルが14AWGの空芯コイルだったので、この部分が原因だろうと目星をつけて手持ちのコアコイルに変更しました。フェライトコアなので磁気飽和が少し心配ではあります。

コイルを交換して再度インピーダンス測定を行ったところシミュレーションとほぼ一致しました。DCRも低くなることもメリットですし、やはりLPF側にはコアコイルを使う方が良さそうです。

完成

完成したネットワークボードが以下です。両方のボードを組み込んだトータルでのインピーダンスもシミュレーションとほぼ一致しています。

左右両チャンネル分を組み上げてエンクロージャー内部に組み込みました。

次回の記事

次回は最終的な特性を測定して調整し、聴感でのブラッシュアップを行います。