-

Scan-Speak Discoveryシリーズで自作2wayスピーカー - 過去記事一覧

- ユニットの選定

- ウーファーのT/Sパラメータ測定

- エンクロージャーの特性シミュレーション

- エンクロージャーサイズの決定

- エンクロージャーの詳細設計

- エンクロージャーの組立て

- Far Field測定とクロスオーバー周波数の検討

- Near Field測定

- 特性改善のためのエンクロージャー修正

- Far Field測定とNear Field測定をやり直し

前回の記事で満足のいく結果が得られたので、その測定結果を使って特性のシミュレーションを行いながら、ネットワーク回路を設計・製作します。

クロスオーバー周波数の決定

シミュレーションには定番のVituixCADを使います。

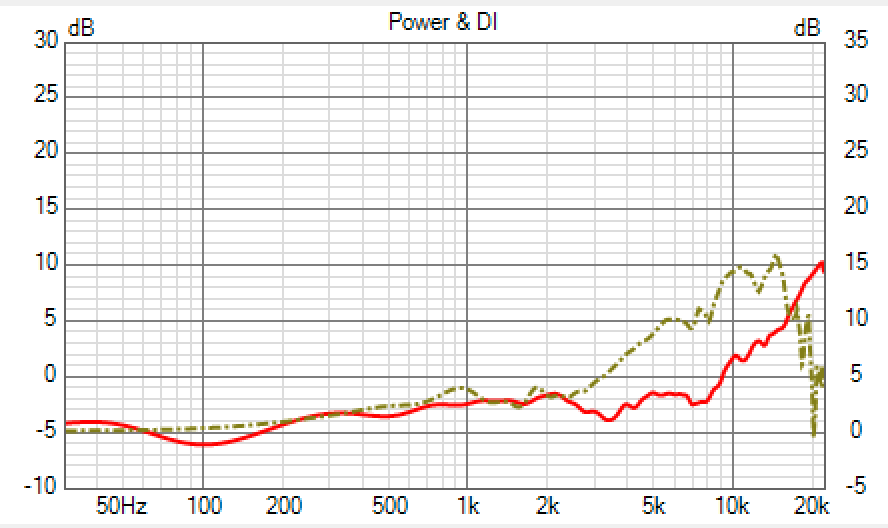

エンクロージャー修正後もウーファー、ツィーターそれぞれのクロスとなる部分のDIに大きな変化はありませんでした。

2.5kHz付近から指向性に差が出てくる状況は変わっていません。

ツィーターのデータシート上の推奨クロスオーバー周波数は2次のオーダーで4kHzとなっています。

今回は2次よりも急峻なクロスにする予定なのでもう少しクロスオーバー周波数は下げられそうです。先ほどのDIの値からすると高くても3.5kHz以下にはしたいと感じます。そこで目標値として3kHzを設定します。

ネットワークの設計

いろいろと試行錯誤した結果、ウーファー側が3次のLinkwitz-Rilyフィルタとなり、ツィーター側が4次のLinkwitz-Rilyフィルタで非対称なクロスオーバーとなりました。クロスオーバー周波数は3kHz付近です。

推定Preference Ratingのスコアは約6.5となりました。低域が思ったよりも伸びていることが大きいと思います。

Reverse Nullは小さめですが、一応出ています。

ここからはウーファー側、ツィーター側それぞれのネットワークの設計意図について説明します。

ウーファー側

基本構造は2次のローパスフィルターですが、初段のコイル(2mH)を2つに分割して片方に抵抗をつけることで減衰特性を抑制しています。

バッフルステップ補正を行うためには大きめのコイルが必要ですが、そのままだと以下の2点の問題が発生するため、こういう構成にしました。

- クロスオーバー周波数での減衰が大きすぎる。

- 200Hz〜400Hz付近での盛り上がりが出てしまう。

この構成をとることできれいにバッフルステップ補正をかけることができたのですが、高域のブレイクアップが少し残ってしまいました。それを抑えるために8.5kHzあたりを狙ったディッピング回路を入れてあります。

ツィーター側

こちらは3次のハイパスフィルターにI型アッテネータとインピーダンス補正回路を入れた回路です。

ツィーターの9kHz以上の暴れがひどくて特性を整えるのに苦労しました。やっぱりユニット選定の時点から暴れの少ないものを選択すべきだったなと痛感しました。

インピーダンス補正回路は必要ないと思うのですが、そのあたりの領域の特性を整えるのにつけています。ただインピーダンス補正を行うと音の元気がなくなるという話も聞くので、他の代替手段を考えた方がいいかもしれません。そのあたりはまた聴きながら調整したいと思います。

7-8kHz付近に大きなディップが見られます。これはシミュレーションする限りではバッフルのエッジディフラクションによるもののようです。かなり角を削ったことでもともと6kHz付近に出ていたディップが高域側に移動したようです。

データシート上はツィーターの7-8kHz付近に少しピークがあるのでそれと打ち消し合わないかなと思ったのですがダメでした。ここをピーキングフィルタで補正かけると全体の特性が崩れてしまうのでこのままにしてあります。

7-8kHzのディップを抑える方法として見つけたのは、ウーファーのディッピング回路の周波数を下げてウーファーから補完するような形です。ただ分割振動のはじまったウーファーの帯域を使うのは音が濁りそうだったのでその方法は避けました。

ネットワークの製作

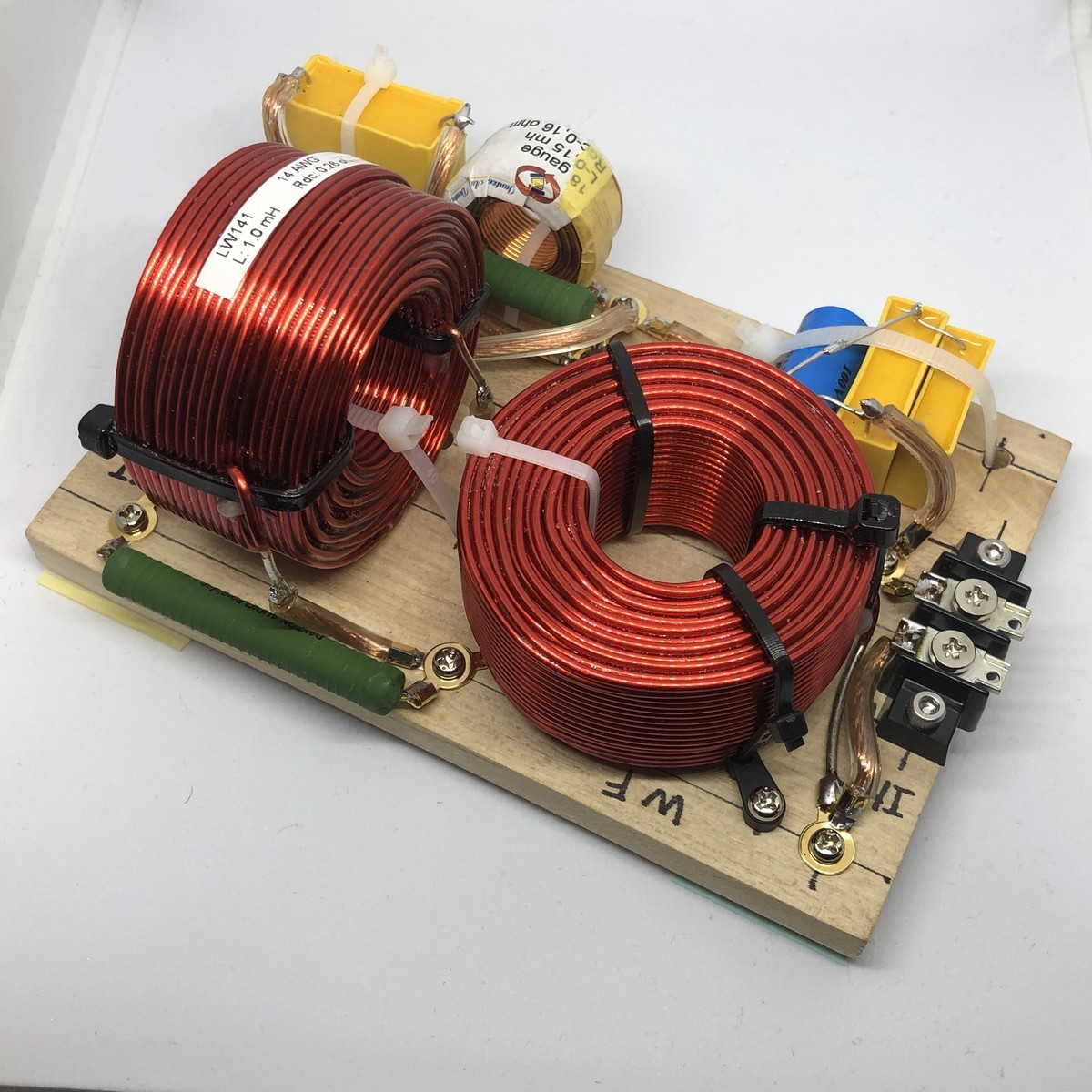

完成したネットワークがこちらです。ネットワークボードが小さくてきれいに配線をおさめることができませんでした。

もともとはウーファーのボード1枚でツィーター側も実装する予定だったのですが、回路規模が大きくなってしまったためやむを得ず2枚に分けました。

木材の板に穴を開けてインサートナットを入れて、そこに丸型端子を使ってねじ止めすることで部品を固定しています。

ほぼシミュレーション通りのインピーダンス特性になったのですが、5kHz付近のピークが小さくなってしまいました。

おそらく部品の誤差の影響かと思います。シミュレーションしたところツィーター側のネットワークのコイルの値が設計より小さいとそのような状態になるようです。

総合特性にはあまり影響しなさそうなので、いったんこのままでいこうと思います。

次回の記事

ネットワークの完成までできたので、次は塗装とボードの格納です。

音を早く聴きたい気持ちがあるのですが、まだもう片チャンネルのエンクロージャーの修正が終わっていないのでもう少し時間がかかりそうです。

こつこつと作業を進めながら他のオーディオ機器も含めて環境を整えていきたいと思います。