-

Wavecor & SEASのユニットで作るバスレフ型2wayスピーカー - 過去記事一覧

- 設計方針とユニットの選択

- エンクロージャーの設計

- エンクロージャーの組み立て

- Near Field測定とFar Field測定

- ツィーター変更とエンクロージャーの改善・塗装の仕上げ

前回の記事ではツィーターの変更を行い、エンクロージャーの仕上げまで終わりました。今回はあらためてNear FieldとFar Field測定を行ってポート長とクロスオーバー周波数を検討していきます。

ポート長の再検討

ツィーターの変更は行ったもののウーファーやエンクロージャー容積の変更は行っていないため、必ずしもNear Field測定をやり直す必要はありません。ただ前回のNear Field測定の結果が気になっていたところがあり、100Hz以下が少しだら下がり気味の特性になっていることです。

これを改善するためにもう一度エンクロージャーのシミュレーションをし直したところ、ポート長を短くしてFbを上げたほうが好ましい特性になりそうということがわかりました。以下のグラフでピンクの鎖線が元の設計値でポートチューニング周波数を50Hzとした場合で、灰色の実線が55Hzとした場合になります。計算上のポート長は73mmとなりました。

このポート長にするには以前に製作したポートのアダプタでは長すぎるため、新たにアダプタを製作しました。

Near Field測定

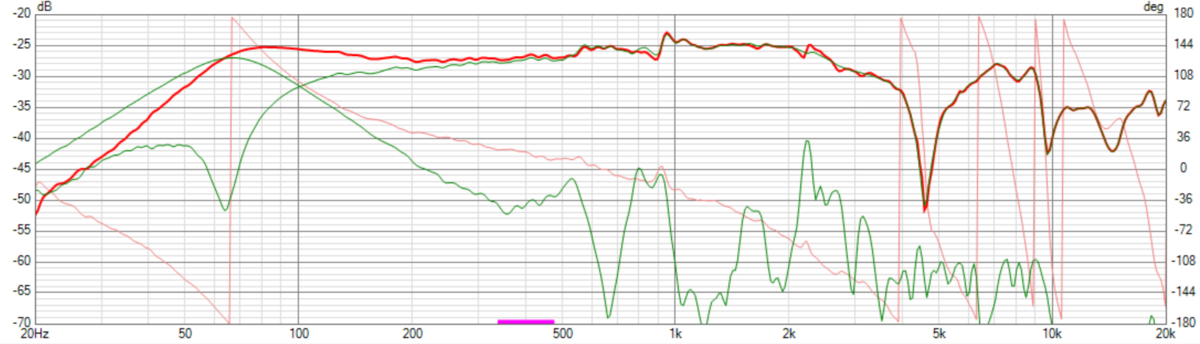

この新しく製作したポートを使って再度Near Field測定を行い、ポート長を決めていきます。まずはもっとも短い状態の60mmで測定してみました。測定結果を見ると、低域が膨らんでしまっていてポート長が足りていなさそうです。また奥行き方向の定在波の影響でポート出力の800-900Hz付近に山ができてしまっています。

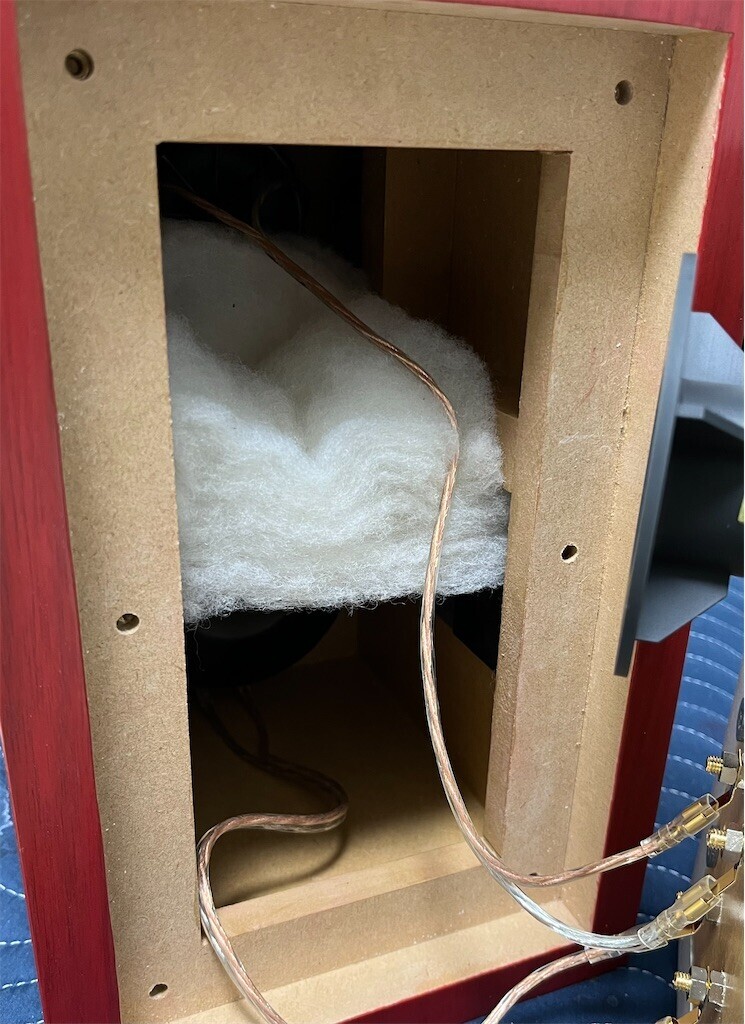

定在波の問題を解決するためにポートの奥、ツィーターの裏側あたりに薄い吸音材を1枚追加しました。

この状態で再度Near Field測定を行いました。ポート長は65mmおよび70mmの両方で測定しています。結果を見ると70mmのほうがよりフラットに近い状態です。このあたりはクロスオーバーネットワークの特性によってもどちらがフラットになるかは変わってきそうなので、暫定的に70mmとしてネットワークの組み込み後に再度調整しましょう。

| ポート長 | 測定結果 |

|---|---|

| 65mm |  |

| 70mm |  |

Far Field測定

ポート長が決まり、ポートの気柱共鳴などによる特性への影響も軽微だとわかったのでFar Field測定に移ります。

ウーファーの測定

まずはウーファーのWavecor WF152BD05の測定結果です。Far Field測定なので350Hz付近がネットワークの組み込み後の基準となるSPLになります。

500Hzからはバッフルステップによる音圧の上昇があり、5kHz以降はブレイクアップによる大きなピークがあります。このあたりをクロスオーバーネットワーク回路でうまく補正する必要がありそうです。

ツィーターの測定

ツィーターのSEAS 27TBCD/GB-DXTの測定結果が以下です。20kHz以下についてはきれいな特性で軸外もあまり乱れがありません。一方で26kHz付近にある大きなピークが特徴的です。可聴域外のピークではありますが、ここまで大きいと気になる可能性もありますのでネットワークでピークをつぶしておくのが無難でしょう。

クロスオーバー周波数の検討

ウーファーの測定結果を見るに軸上では3.5kHz付近にディップがあり、軸外の測定結果を見ても3kHz以降は音圧の低下が大きいため、クロスオーバー周波数は3kHz以下、できれば2.5kHz以下にする必要がありそうです。

ツィーターはデータシートを見ると推奨される使用帯域が2kHz以上となっているため、それくらいの周波数でクロスさせるのがよさそうです。

ツィーターとウーファーのDI(Directivity Index)をプロットしたグラフが以下です。これを見ても2kHz付近から乖離が始まっているので、やはり2kHz付近でクロスさせるのがよさそうです。

次回の記事

今回の記事で測定が終わってクロスオーバー周波数も検討できましたので、次回はこのデータを使っていよいよクロスオーバーネットワークの設計に入ります。