-

Wavecorのユニットで作るバスレフ型2wayスピーカー - 過去記事一覧

- 設計方針とユニットの選択

- エンクロージャーの設計

- エンクロージャーの組み立て

前回の記事でエンクロージャーの組み立てが終わりました。

今回はNear Field測定とFar Field測定を行い、改善案やクロスオーバー周波数を検討します。

Near Field測定

最初にNear Field測定を行い、低域の状態を確認します。ポートの気柱共鳴でディップが大きく出ることを以前経験しており、Near Field測定を先に行なってポートや吸音材の調整をある程度済ませておきたいからです。

ポート長を90mmとし吸音材は補強板の下あたりにふわっと入れた状態で測定しました。ポートレスポンスには気柱共鳴の影響で1.7kHz付近に大きめのピークが出ています。それ以外にも定在波の影響でいくつかピークが見受けられます。

低域の伸びはほぼ設計通りなので、ポート長は90mmで問題なさそうです。

900Hz付近の定在波は奥行き方向のものです。そこでポートの奥、つまりツィーターの裏側あたりに薄い吸音材を追加して再度測定してみました。狙い通り900Hz付近のピークは小さくなり、また吸音材の量が増えたおかげか高さ方向の定在波のピークも少し軽減されたようです。

ポートの気柱共鳴の影響はまだ残ってしまっていますが、ポート長を変更してもあまり大きな変化はなかったため、いったんこの状態で進めることにしました。ネットワーク組み込み後に改めてポート長や吸音材の量の調整は必要でしょう。

Far Field測定

次にFar Field測定を行います。今回は少し時間がとれなかったので0〜90°までは10°単位、90°から180°までは20°単位で測定を行いました。

ウーファーの測定結果

まずはウーファーであるWavecor WF152BD05の測定結果からです。ポートの気柱共鳴によるディップはほぼなくて綺麗な特性です。90°を超えるとさすがに特性は乱れてきますが、指向性もきれいでネットワークは組みやすそうです。

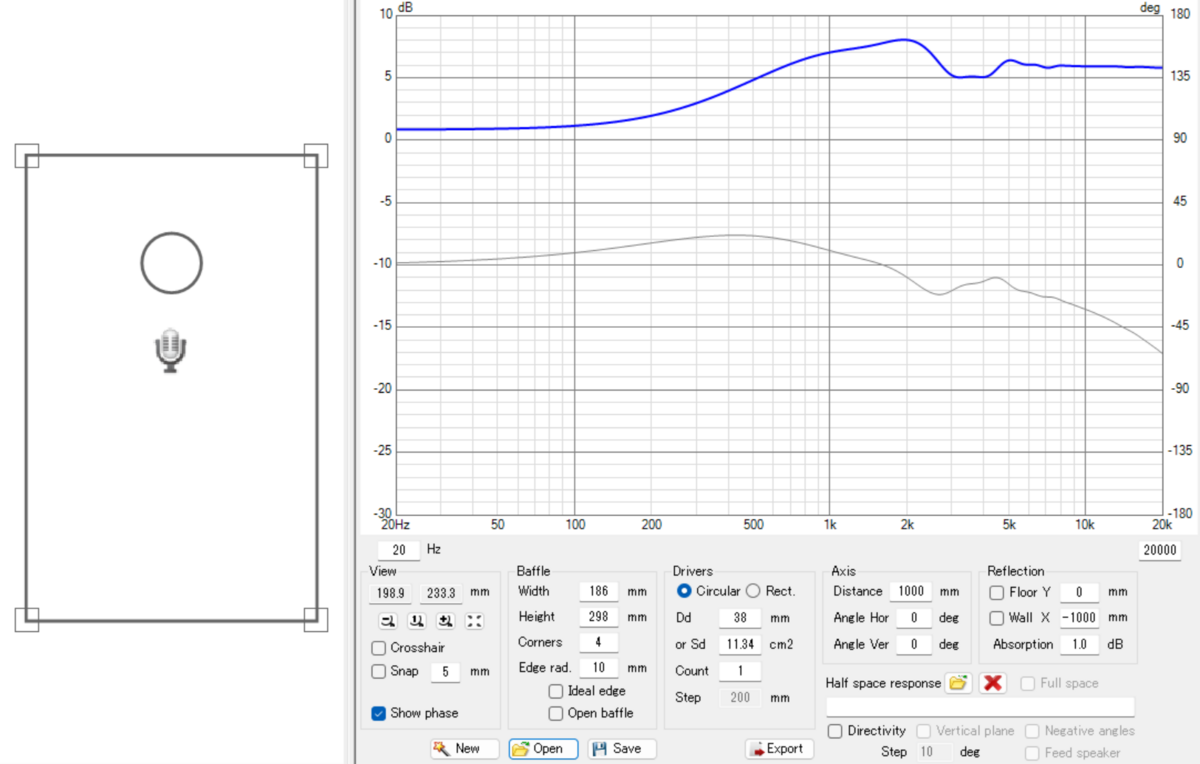

ツィーターの測定結果

次にツィーターのWavecor TW030WA09の測定結果です。指向性はだいたいきれいなのですが3〜4kHzに乱れがあります。これはおそらくエッジディフラクションの影響です。

3〜4kHzに乱れがなければネットワークは組みやすそうなのですが...

ドライバーのデータシートを見るとその帯域は少し指向性に乱れがあります。ただそこまで大きくはないので、エッジディフラクションの影響も被ってしまって、より強く現れたのかもしれません。

エンクロージャーの面取りを10mmしかとっていないのも多少特性に影響していそうではあります。もう少しツィーターの周辺だけでも大きく面取りをして、エッジディフクラクションの影響を減らすべきだったかもですね。

クロスオーバー周波数の検討

次に各ドライバーのDIを見てクロスオーバー周波数を検討します。DIが一致するのは2kHzまでで、それ以降は乖離していきます。そのためクロスオーバー周波数は2kHz付近が良さそうです。

特性の改善案を検討

ツィーターのDIを見ると先ほど述べた3〜4kHzの帯域に乱れがあるのが気になってしまいます。

しかしエンクロージャーの面取りを大きくしようにも、四隅にマグネットホルダーが埋め込まれているので今からの加工は難しいかなとは感じています。

もう少し指向性の強いツィーターに換装することを考えてみるのはどうでしょうか。今回採用したTW030WA09は浅めのなだらかなホーン形状のフェイスプレートです。もう少し深めのものを検討してみましょう。

同じWavecorであればTW030WA11はそのような条件を満たしますが、外径が大きいので装着できません。

Seas 27TBCD/GB-DXTは穴径とネジ穴位置が一致するので候補になります。また前作で使用したDayton Audio ND25FW-4も穴径とネジ穴位置が同じです。

こうしたツィーターに換装もありかもしれないですが、やはり根本的な解決にはなってないのは気になるところです。

次回の記事

次回は特性の改善のために改修を行うか、このままネットワークの設計を進めるか、のどちらかになると思います。